Zusammenfassung

Der ländliche Hausbau für einen Erbpachtbauern am Ende des ersten Drittels des 19.Jahrhunders war ein Fachwerkbau. Wahrscheinlich geschah der mit dörflicher Nachbarschaftshilfe. Ein Bauprotokoll des Pfarrhauses 25 Jahre vorher dokumentiert die Arbeitseinsätze der „Beichtkinder“ als Kirchendienst.

Die traditionelle Bauform bäuerlicher Wohn-Stallhäuser entwickelte sich zu Hoftypen mit Funktionstrennung. Befördert wurde das durch Empfehlungen des Landesherrn. Zimmermeister bezogen sich darauf und variierten ihre Planungen. Die Wiederverwendung von Baumaterial war dabei zum Teil üblich, hing aber ebenso wie die übrige Materialwahl auch vom sozialen Status ab.

In den letzten Jahrzehnten wurden Struktur und Material des hier beschriebenen Bauernhauses rundum restauriert. Dabei kamen ausschließlich Materialien aus der Entstehungszeit zur Anwendung. Durch Lehmbau wurden sie Bauwerk schonend und nachhaltig ergänzt.

Eine hauskundlich- kultuhistorische Betrachtung zum Hausbau mit einigen bautechnischen Einzelheiten

1. Beschreibung des ursprünglichen Hauses eines Erbpachtbauern

Die Beschreibung des Gebäudezustandes von 1832 gibt Einblick in die Lebensweise

einer bäuerlichen Familie und ermöglicht eine Einordnung des Haustyps in die

Hausentwicklung im Lande

2. Über kollektiven Hausbau im ersten Drittel des 19.Jahrhunderts im südlichen

Mecklenburg

Anhand eines Protokolls des Pfarrhausbaues in Stuer um 1807 wird das Zusammenwirken

der Dorfbevölkerung parallel zur Baustruktur eines Fachwerkgebäudes beschrieben

Eine Beschreibung der Rekonstruktionstechnik von wieder verwendetem Fachwerk mit einigen kulturhistorischen Einzelheiten

3. Umbauten des Bauernhauses vor und nach 1900

Durch Um-, An- und Ausbauten wurde die Gebäudestruktur teilweise zerstört

4. Vom Versuch einer nachhaltigen Rekonstruktion der Fachwerkstruktur

Eine Beschreibung der Umstände der Wiederherstellung der historischen Baustruktur des

Bauernhauses mit historischem Material in der Jetztzeit und der Lösung bauphysikalischer Probleme durch Lehmbau

1. Beschreibung des ursprünglichen Hauses eines Erbpachtbauern

Im 1834 nachgereichten Erbpachtvertrag zwischen dem Grundherren und Verpächter Landrat von Oertzen und dem Bauern und Dorfschulzen Levenicht heißt es:

„Herr Vererbpächter überliefert dem Erbpächter bei Übergabe der Hufe

ein Wohnhaus

eine Scheune

beide Gebäude von der Größe und Einrichtung, wie der angeschlossene Grundriss diese einher nachweiset, auch in der Nähe des Gehöftes ein Backofen und einen Brunnen, das Wohnhaus von Fachwerk mit ganz eichenen Ringen, inwendig von Tannenholz, die Scheune aber mit eichenen Bohlen . . . gehen diese Gebäude auf den Erbpächter zum uneingeschränkten Eigentum . . .“

(siehe: „Bauern und Adel in Stuer“)

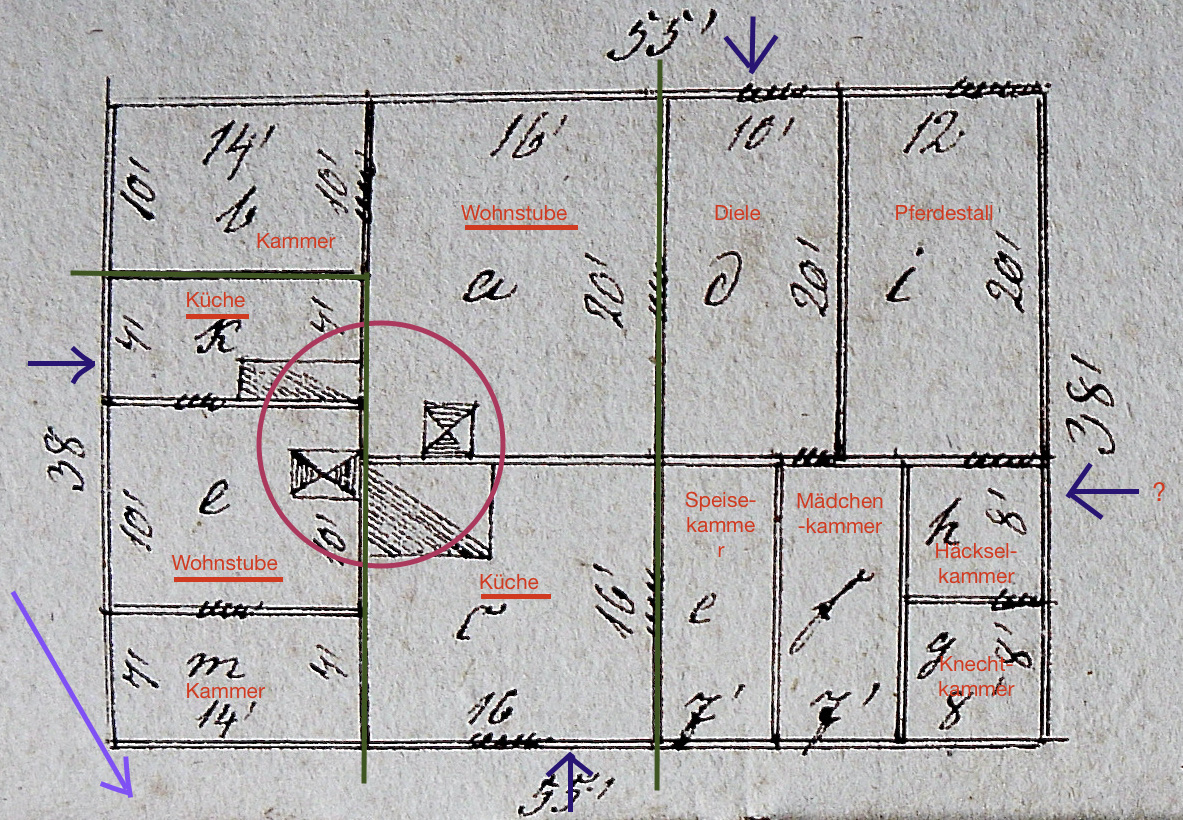

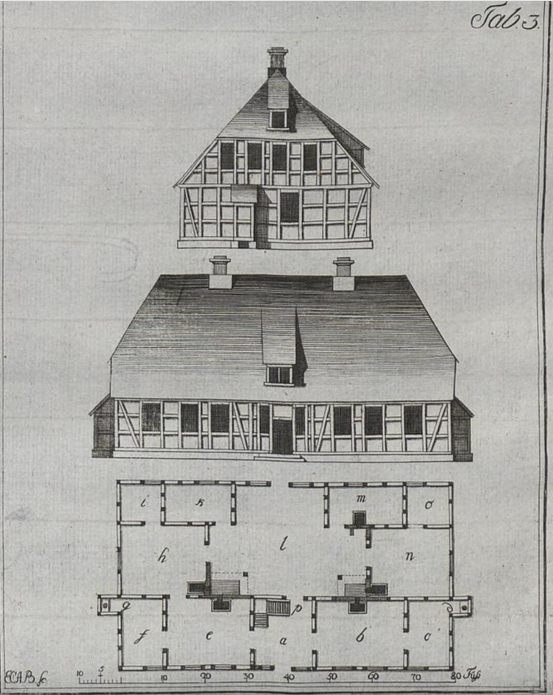

Das rechteckige Wohnhaus wurde in leichter Nordwest-Südost Ausrichtung auf einer geringen sandigen Anhöhe in der teils moorigen Landschaft errichtet. Die Abmessung beträgt 16,1 x 11 Meter. In der ursprünglichen Fassung beinhaltete es zwölf verschieden große Räume.

Was wurde gebaut ? / Raumprogramm

Nach Norden lag klugerweise die tendenziell warme Küche mit direktem Zugang vom Hof und einer Tür zu einer Speisekammer. Eine Wohnstube (die „Döns“) war nach Süden ausgerichtet. Ihr war eine nicht heizbare Schlafkammer zugeordnet. Aus bäuerlichen Familienverbänden wird von eingespielten Ordnungen berichtet zur Nutzung der bäuerlichen Stube einschließlich dem Ofenplatz und der Sitzordnung am Tisch in Stube oder Küche.

Die Zusammensetzung der bäuerliche Familie umfasste „ damals nicht nur den Bauern, dessen Frau und seine Kinder, sondern- gleichermaßen fest in sie integriert- auch die Altenteiler, dh. den Altbauern und die Altbäuerin, sowie das Gesinde, bestehend aus Knechten und Mägden.“ So beschreibt es der mecklenburgische Bauernhausforscher BAUMGARTEN ( 1 ).

Der Altenteil hatte hier einen eigenen Außenzugang in eine kleinere Altenteilerküche.

Dieser angegliedert war eine beheizbare Wohnstube, deren Ofen in enger Verbindung zum Küchenherd stand, eventuell auch von dort beheizt werden konnte (Beilegerofen, „Bilegger“). Dahinter schloß sich ebenfalls eine nicht beheizbare Schlafkammer an.

Zusätzliche Arbeitskräfte, das „Gesinde“ versuchte man möglichst, ab zwölf Jahren aufwärts, „aus unverheirateten Angehörigen des Bauern, aus dessen Geschwistern, Söhnen oder Töchtern“, also allen „ohne eigenen Rauch“ zu rekrutieren.( 2 )

Auf nordwestlicher Seite befand sich dafür eine kleine Mädchenkammer, durch eine Wand getrennt von einer halb so großen Kammer für einen Knecht, beide waren nicht beheizbar. Der Eingang zum Knecht geschah über eine Häckselkammer, deren anderer Ausgang direkt in den Pferdestall führte, der für drei Tiere gedacht war.

In diesem Wohn-Stall-Haus sollten nur die wertvollsten Tiere untergebracht werden. Insofern war das ein Zwischenstadium nach der Praxis des Niederdeutschen Hallenhauses, in dem alles unter einem Dach begrenzten Platz finden konnte.

Für den Anfangsbestand, drei Kühe verschiedensten Alters, eine Zuchtsau, ein Ferkel, fünf Schafe, fünf Gänse mit einem Gänserich, war Platz in einem niedrigen Teil der externen Stall-Scheune vorgesehen. Diese war real in einem 110 Grad-Winkel zum Wohn-Stall-Haus angeordnet worden.

Das nordwestliche Sechstel des Wohngebäudes wurde mit Feldsteinen unterkellert, zugänglich durch eine Fußbodenklappe im Mädchenzimmer.

Ein zweiter, wohl flacher Keller befand sich ursprünglich nordöstlich unter der Schlafkammer des Altenteils. Der sich ausbreitende Kartoffelanbau brauchte einen winterwarmen Lagerraum.

Womit wurde wie gebaut? / Material und Struktur

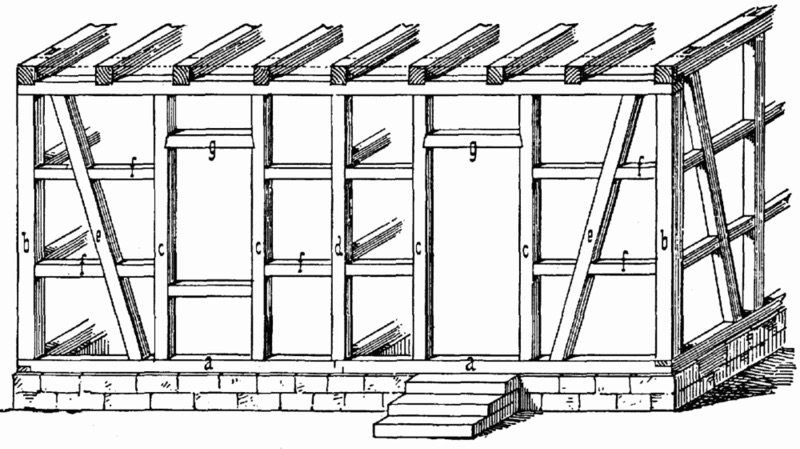

Der Fachwerkbau hatte sich im 13. Jh. in Mitteleuropa aus dem Ständerbau entwickelt. Dessen Vorgänger wiederum war seit der Jungsteinzeit als Pfostenbau verbreitet. Das inzwischen knappere Holz, konnte so sparsam eingesetzt werden. Auch waren die nun möglichen kürzeren Elemente bei Reparaturen einfacher austauschbar. Selbst das Umsetzen ganzer Gebäude war nun möglich. (23)

Die Außenwände dieser Fachwerkkonstruktion wurden aus Eichenholz gerichtet, einriegelig pro Etage. Der neue Stuersche Grundherr von Oertzen hatte Eiche (z.T. in Zweitverwendung) zugestanden, währen der nach Satow ausgewichene von Flotow dem Abdecker an der Feldmarkgrenze nur Nadelholz zugestanden hatte. Die Fächer wurden hier mit handgestrichenen und gebrannten Tonziegeln mit Lehm(fugen) ausgemauert. Somit hatten die Außenwände zunächst die Stärke der Fachwerkbalken, hier etwa 15 cm.

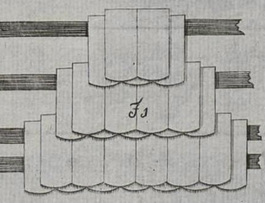

stiel, e) wandhohe Streben, f) Riegel, hier Brust- und Kopfriegel, g) Sturz. Der auf den Pfosten/ Stielen der vorderen Seite ruhende

Rähmbalken ist nicht gekennzeichnet. (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Fachwerkhaus)

Die Balken der Innenwände waren aus Nadelholz gesetzt und mit Lehmfächern (Wellerwand) gefüllt worden.

Im Umkreis der Feuerstelle bzw. der Öfen bestanden Wandteile aus luftgetrockneten Lehmziegeln, die auch mit Lehmmörtel vermauert waren.

Im mittleren, östlich gelegenen Gebäudeteil dürfte der Rauch des Feuers zunächst durch eine Öffnung im Dachfirst des Schilf-/Reetdaches abgezogen sein. Darauf deuten Rußspuren im Hahnenbalken hin. Sehr bald wird dann eine Glocke oder Glockenherd aus Lehm als Rauchfang gebaut worden sein. Das ermöglichte den Abzug der Rauchgase von jeweils einem Herd und einem Stubenofen von Bauer- und Altbauernfamilie.

Die Decke zwischen den Balken wurde mit Lehmwickeln und von unten mit Lehmverputz gebildet, anschließend mit Kalkschlämme geweißt.

Die Fußböden dürften anfangs aus gestampftem Lehm bestanden haben, wahrscheinlich in den Stuben schon mit unterschiedlich breiten Brettern gedielt.

Alle Fenster hatten maximal die Höhe des oberen Faches und waren wahrscheinlich einflügelig (ca.55x 83cm), wie heute noch an der tendenziell kälteren Nordseite zu sehen, und ,wie in Norddeutschland üblich, nach außen öffnend.

Zwei Außentüren (Küche-Hof und Altenteilerküche-Hof) hatten die Breite eines Faches.

Die Türen zur Diele und zum Pferdestall waren in breiteren Fächern enthalten (max.120 cm) und vielleicht zweiflügelig.

Das Schilf-/ Reetdach hatte einen Krüppelwalm („Kröpelw.“), was der Windschlüpfrigkeit in dem offenen Gelände entgegen kam.

Die Erschließung des Dachbodens, der wohl später auch als Bergeraum diente, erfolgte zuerst vermutlich (nur?) von außen durch eine Klappentür im Westgiebel, neben den ein Erntewagen fahren konnte.

Eine Lagerung von brennbarem Material unter einem Reetdach, mit offenem Abzug heißer Kamingase durch den Dachfirst, wird kaum stattgefunden haben. Das Gebäude mußte nämlich nach dem Erbpachtvertrag in der ritterschaftlichen Brandkasse versichert sein. BAUMGARTEN weist allerdings auf ein hartnäckiges Bedürfnis der Bauern hin, noch nicht trockene Ernte durch ein das ganze Haus durchziehenden Herdrauch nachzutrocknen („Dörrhaus“). „Überdies wurde Holzwerk und Strohdach durch den Rauch gehärtet, die immer in einem Wohnstallhaus lästige Insektenplage gemindert und nicht zuletzt auch die Fleischvorräte für das kommende Jahr konserviert.“ ( 5 )

Von diesem Umstand abgesehen, wird sich das lufthaltige Reetdach zu allen Jahreszeiten günstig auf die Temperatur des Hausinneren, das Wohnen, die Tierhaltung und eingelagerte Ernte ausgewirkt haben. Die Schilfernte für das Dach des Bauernhauses dürfte in unmittelbarer Seenähe eine Zeit lang regelmäßige Ernte im Winter vorausgesetzt haben. Die Deckung, ebenso wie spätere Reparaturen, erfolgten sehr wahrscheinlich durch die Bauern selbst. Darauf deutet ein aufgefundener „Deckstuhl mit Haken“ als Arbeitsplattform für das Weichdach hin. Die Nebengebäude waren zum anderen möglicherweise mit handgedroschenem Winterroggenstroh (Langstroh) eingedeckt.

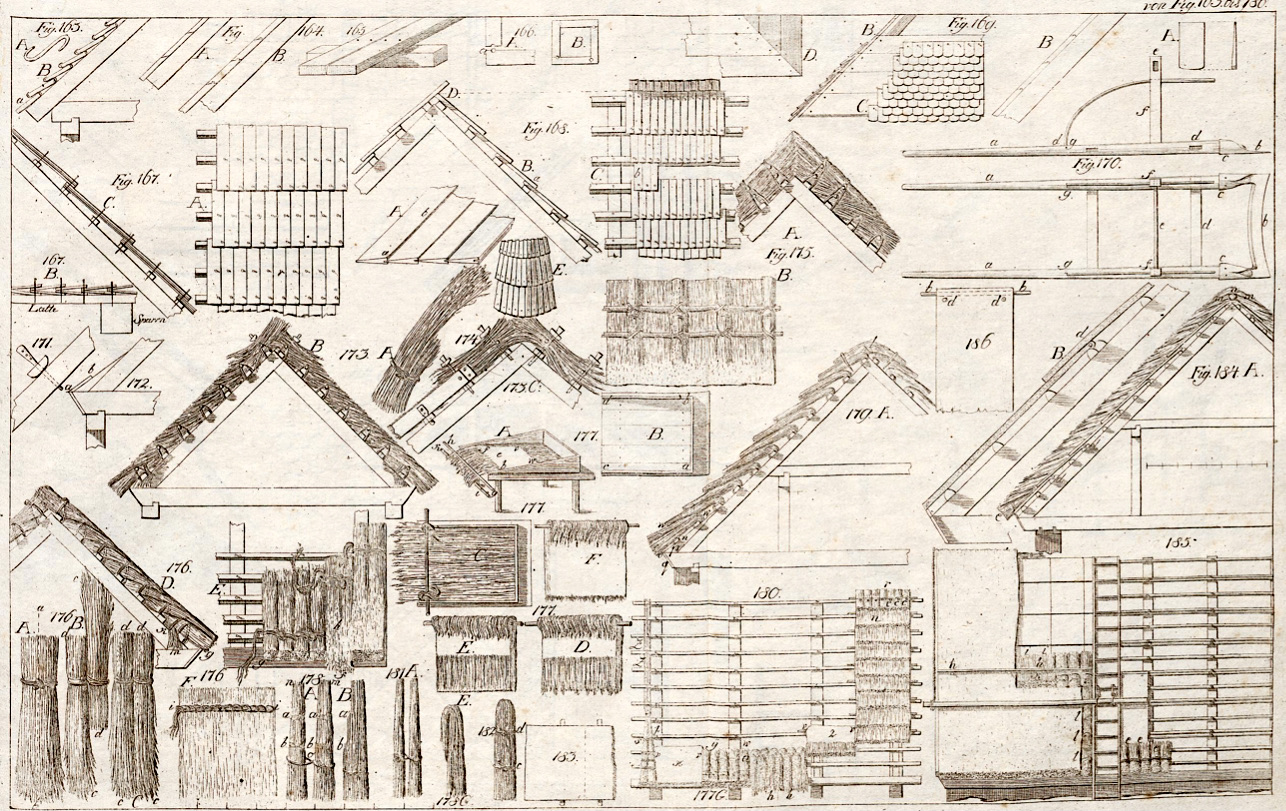

Die ursprüngliche Dachkonstruktion war sparsam und übersichtlich, bestand aus wenigen aber stark dimensionierten Balken (Sparrenlänge 8m, 24×21 cm) . Es handelte sich um die Mischung eines Kehlbalkendaches mit Teilen einer Pfettenkonstruktion mit dreifach stehendem Stuhl. (> 6 )

Zweitverwertung von Material um 1832

Die Zweitverwertung von brauchbarem Baumaterial, besonders von Fachwerkkomponenten aus Eiche, war wegen der Materialknappheit verbreitet. Eine „Verordnung zur Schonung der Eichenwälder“ hatte verfügt, dass ländliche Gebäude nur noch in Kiefer („Dannen“) errichtet werden sollten. Bei zweitverwendeten Hölzern

war und ist das Beschlagen und Abbinden eine diffizile Aufgabe, weil jeder Balken umfassend einzeln beurteilt werden muß. Das ist an zahlreichen Stellen des Gebäudes an leeren Gefügedetails zu sehen.

An funktionslosen Holznagellöchern ist erkennbar, dass einige Stiele (oder Ständer) aus einem ursprünglich zweifach geriegelten Wandaufbau mit Brust- und Kopfriegel stammten. Solche Gebäude waren meist höher als es Bauernhäuser sind, also Pfarrhäuser und andere kirchliche Bauten, Guts- und Stadthäuser.

Aus einem solchen Zusammenhang kamen in dieses Gebäude auch zwei nach innen zum Speicherboden gewendete Stiele mit der barocken Profilierung einer ehemaligen Türfasche. Eine gebeitelte Inschrift oberhalb eines nicht vorhandenen Tür-Sturzriegels lautet: ANNO / 1714. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass solche Teile aus dem ursprünglichen Haus des ehemaligen Leibeigenen im Dorf, gestammt haben könnten.

Ein Grund dafür, dass es dieses Gebäude jetzt noch gibt, war sicher, dass der Vererbpächter Landrat von Oertzen auf die Verwendung von Eichenholz Wert gelegt hatte. Major GFDP von Flotow billigte seinem zur gleichen Zeit hinter die Grenze nach Satow umgesiedelten Abdecker für das Fachwerkgebäude nur Nadelholz zu. Neben anderen Einflußgrößen sah dessen Ende dann so aus:

Einordnung dieses Haustyps in die ländliche Hausformenschicht in Norddeutschland

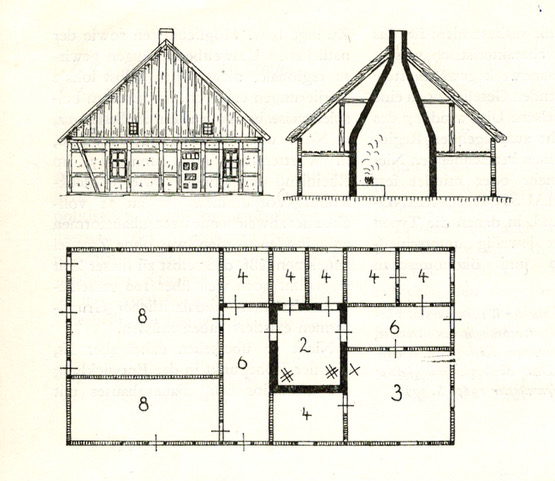

Das hier beschriebene Haus war ursprünglich als querdreizelliges Wohnstallhaus geplant und gebaut worden. Es entsprach einer der gemischten Hausformen, die das traditionelle niederdeutsche Hallenhaus abgelöst hatten. In dieser vom Giebel her längsaufgeschlossen, älteren Hausform bildete ein großer Zentralraum, die Diele, den Mittelpunkt der bäuerlichen Lebenswelt für Arbeit, Wohnen und Feiern.

Mit der Weiterentwicklung der Haustypologie wandelte sich der Wohnraum im Lauf der Zeit schrittweise in Stube und Kammer. Der Herdraum mit der zur Diele hin offenen Abseitennische (der „Lucht“) wurde zur Küche. Die Tiere mit dem Futtergang wurden in separate Ställe, der Festraum wurde in den Dorfkrug verlegt.

Die hier beschriebene Übergangsform in Stuer entspricht einer etwas erweiterten Formschicht eines mitteldeutschen Ernhauses (frk.,Ern= Hausflur) oder märkischen Mittelflur- oder Dielenhauses. ( 7 )

2 Küche, 3 Stube, 4 Kammer, 6 Flur, 8 Stall, xx Herd, x Ofen

Bei diesen befanden sich im ungeheizten Teil des Hauses, Räume für das „Gesinde“ und ein Stall, der für Pferde bestimmt war. Der andere, teils beheizbare Teil, bestand aus Küche und Wohnstuben mit anliegenden Schlafkammern. Die Achse Diele/ Flur- Vorratskammer teilte die Bereiche.

Steigende Ernteerträge und ein höherer Viehbestand förderten den Bedarf nach größeren und von Wohnung und Herd unabhängigen Räumen und Gebäuden. Das führte bei den Hofanlagen zur Form des „bäuerlichen Gutshoftyps“. Hierbei bildete letztendlich ein reines Wohnhaus mit einem Stall und einer Scheune (zunächst) einen Drei-Seiten-Hof.( 8 )

Durch weitere Spezialisierung, z.B. Schweinehaltung, konnte eine vierte Seite hinzu kommen. Genau das ist auch im vorliegenden Fall später geschehen. In anderen Fällen liegt das traufseitig zur Straße angeordnete Wohnhaus nicht an der Straße, sondern im Hintergrund des Wirtschaftshofes.

Die hier errichteten Wirtschaftsgebäude wurden aus anderen Materialien in der entsprechenden Bauweise errichtet.

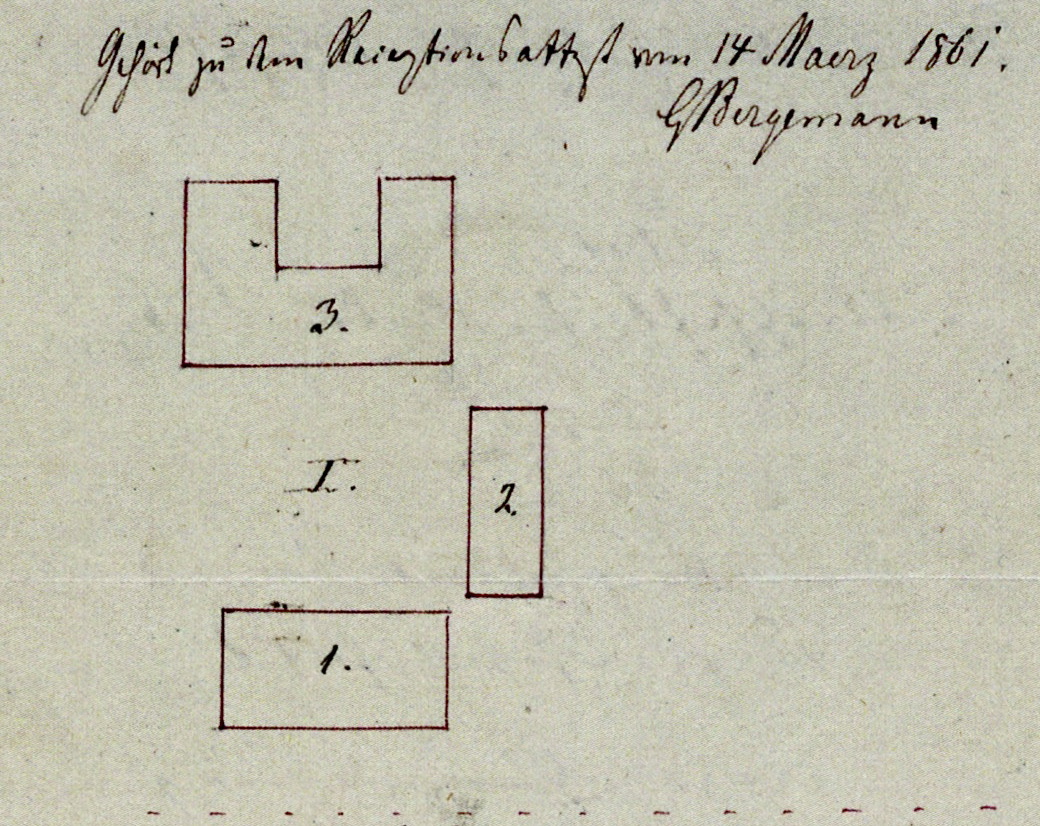

Der Pferdestall des hier beschriebenen Hauses wurde wahrscheinlich spätestens um 1861, als ein größeres Stallgebäude gebaut wurde, aus dem Haus verlegt. Üblich war dann, dass der ehemalige Stall zu einer Altenteilerwohnung umgebaut wurde. Hier wechselte das Altenteil im Haus damit die Seite.

Die beschriebene Differenzierung wurde befördert durch Anforderungen von Feuerversicherungen und behördliche Bauordnungen mit der Forderung von Planungszeichnungen und Kostenanschlägen. Die durch traditionelle Vorstellungen geprägten Bauhandwerker wurden dabei verdrängt durch Baumeister, die in Gewerbeschulen ausgebildet waren.

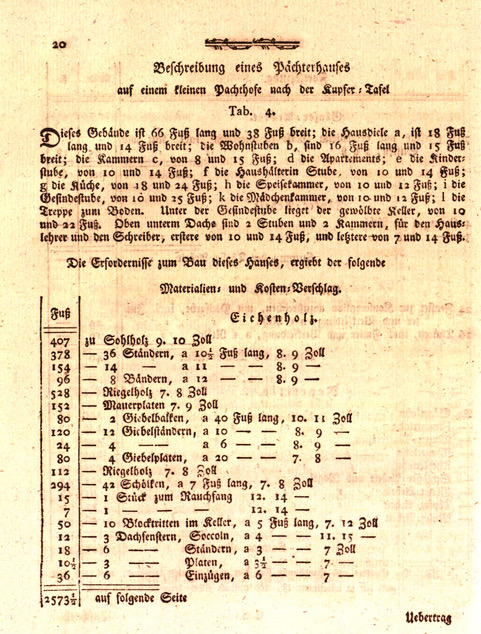

Die am Textanfang abgebildete Prinzip-Grundrißskizze des Erbpacht-Bauernhaus ist nicht signiert. Die Fachwerkkonstruktion wird jedoch nicht unbeeinflußt gewesen sein von publizierten Bauanweisungen, wie die von BEHRENS, E.C.A.,“Mecklenburgische-Land-Baukunst“(Schwerin, 1796), oder auch jener von GILLY, D., „Handbuch der Land-Bau-Kunst“ (Berlin,1797). Der hier vorgelegte Bauernhaus-Grundriß findet dort allerdings keine Entsprechung.

Vom Mecklenburgisch-Schwerinischen Bauinspektor BEHRENS wurden Vorschläge für 29 verschieden große Wohn- und Wirtschaftsgebäude gemacht. Dazu gehörten die Beschreibung, Bauzeichnung, Kostenanschlag, Preise von Handwerkern und eine Aufstellung der benötigten Baumaterialien. Vorgestellt wurden Bauten für Gutspächter, Pastoren, Förster, Zieglermeister und Landarbeiter, daneben Schulen. Bei den Bauernhäusern orientierten sich die Grundrisse noch großteils an der traditionellen mecklenburgischen Bautradition des niederdeutschen Hallenhauses. Spezielleren Wohnbauten, z.B. für Ziegler und Förster wurden bereits die neuere quer aufgeschlossene Form empfohlen.

2. Über kollektiven Hausbau im ersten Drittel des 19.Jahrhunderts im südlichen Mecklenburg

Zustand des Altbestandes

Bevor hier aus dem protokollierten Ablauf eines Fachwerkbaus in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Pastor LEUE zitiert wird, zunächst seine Bemerkungen zum Altzustand der Wohngebäude. Er dürfte dabei eher das obere Niveau in Stuer um die Jahrhundertwende beschrieben haben, weil sie das 150 Jahre alte Pfarrhaus und das Küsterhaus betrafen.(24)

Das Küsterhaus sei „ebenso niedergewohnt, wie das alte Pfarrhaus“ und hätte eine elende Stube gehabt, in der LEUE nicht recht stehen konnte. Die Decke war nur „mit sehr unebenen, schmalen Bohlen belegt und der Fußboden aus ebenso unebenem Lehm gemacht. Die Küche war finster wie die dichteste Nacht und hatte bloß einen Rauchfang. In den meisten Kammern war nur ein Fenster von zwei Scheiben.“

Im Pfarrhaus drohte das obere Geschoss abzustürzen und das Dach war derartig durch löchert, so daß es rein regnete und die Außenwände und Fenster so waren, „daß der Wind allenthalben durchwehte“.

Wie mag es in den Behausungen der durch die Leibeigenschaft geplagten Untertanen zugegangen sein? Zu deren Situation hatte selbst die Herzogliche Kammer 1774 festgestellt:

„Dasjenige, was ein Hüfner außer den Registerabgaben oder Hofdiensten zu bestreiten hat, ist so beträchtlich, daß es auch für den besten Wirth Künste kostet, durchs Jahr zu kommen.“ (zit.nach 1)

Was wurde durch wen gebaut?/ Aus einem Bauprotokoll von 1807

Der eigentliche Baumeister beim Fachwerkbau war noch immer der Zimmermann, der das Gefach zurichtete, mit Hilfe vieler Männer aufrichtete und darauf die jeweilige Dachkonstruktion stellte.

Frische Balken wurden dafür oft noch mit Breitbeilen zu Stielen und Balken geschlagen, statt sie zu sägen, was jedenfalls später üblich wurde. Gegenüber Gesägtem bleibt dabei die Holzstruktur weitgehender erhalten und ist damit widerstandsfähiger gegenüber der Witterung.

Die Schwellen wurden dabei auf wenigen großen Lagersteinen ausgerichtet, die das Fundament bilden. Zwischen denen wurden mehr oder weniger lose Steine geschichtet, die im Bereich eines Kellers fest vermörtelt wurden.

Stand eine solche Wandstruktur, konnten Familienmitglieder und Dorfbewohner unter Anleitung beim Eindecken des Daches und dem Ausfachen der Wände helfen. Die Gefachfüllung der Innenwände geschah durch Lehmbewurf der „Klehmstakenwand“. Durch Einschub der strohumwickelten Lehmzwickel, der „Windelböden“, mit anschließender Auffüllung mit Lehm von oben und dem Verputz von unten, wurden die Decken hergestellt.

Das Ausmauern der Außenwandfächer geschah mit Tonziegeln, die unter 1000 Grad gebrannt waren.

Das Bauprotokoll des Pfarrhausbaus von Pastor LEUE dokumentiert den Bauablauf eines Fachwerkhauses. Etwas zusammengefasst soll es deshalb hier einbezogen werden. Wörtliche Zitate der Aufzeichnung sind kursiv gesetzt.

Verantwortlich für den Bau bzw. die Reparatur der Gebäude vom Pfarr- und vom Küsterhof war der, nach LEUES Bemerkungen, gelegentlich nur mäßig willige und kooperierende Kirchenpatron GFDP von Flotow auf Kogel.

Der Neubau des größeren und im Vergleich zum Bauernhaus, aus frischem Holz gefertigten Pfarrhauses, zog sich von Ende August 1806 bis Pfingsten 1809 hin. Das hatte sich so ergeben, weil es in der Kriegszeit begann und über die Bauzeit fast unvorhersehbar mit Truppenbesetzungen und verlangten Kriegsfuhren, Versorgungsleistungen und Einquartierungen belastet war. Warum sich der Bau speziell im Herbst 1806 verzögert hatte, ist nach zu lesen im Text : Bauern und Adel in Stuer.

Die qualifizierten Arbeiten übernahmen hier also üblicherweise ein Zimmermann und ein Maurermeister. Am Ende folgten Töpfer und Glaser.

Die Zuarbeiten aber, die Materialanlieferung und die Handdienste, waren Angelegenheit des ganzen Dorfes, sogar aller Einwohner der Dörfer des Patronats (Quoten: 3/6 Stuer mit beiden Mühlen, Vorwerk,1/6 Altenhof, und Demzin, 2/6 Darze und Kaeselin). Für die Untertanen, wenn sie nicht für Geld arbeiteten, handelte es sich um eine religiös-obrigkeitsbestimmte Pflicht, den „observanzträchtigen Kirchendienst“ (LEUE/ =streng an die Regel haltend, polizeilich überwacht ).

Am 25.August 1806 schrieb LEUE, daß „mit dem schon 1800 beschlossenen Bau eines neuen Pfarrhauses endlich der Anfang gemacht, indem erst an diesem Tage der Zimmermeister Firk aus Malchow, der den Riß dazu gemacht hatte, hier mit seinen Leuten eintraf, um das dazu bestimmte und schon im März angefahrene Holz auf dem hiesigen Marktplatz zu verbinden.

Der Patron von Priborn hatte das Eichenholz und der Patron von Stuer das Tannenholz geliefert, und jeder das seinige durch ihre Pächter oder ihre Unterthanen oder auch mit ihren eigenen Gespannen anfahren assen.

Innerhalb 6 Wochen waren die Zimmerleute mit dem Verbinden fertig und ich gab ihnen auf meine Kosten eine kleine Ergötzlichkeit in meinem Hause, nämlich eine gute Mittagsmahlzeit nebst Wein und Branntwein und Bier.“

LEUE protokollierte in allen Einzelheiten die verschiedenen Spann- und Handdienste der Gemeindemitglieder, wer sie an welchen Tagen geleistet hatte und wer ausgeblieben war.

In zahlreichen Fuhren wurden heran transportiert: Steine (die der Maurer platzierte), Lehm vom Feld, Sand, Kalk aus Gotthun, Bretter, Ziegel und Dachziegel aus Plau und Zislow. Diese Fuhren leisteten die männlichen leibeigenen Untertanen, unter ihnen Dorfschulze Levenicht und Kirchenvorsteher Lorenz, der daneben die Aufgabe hatte, die Handdienste zu organisieren. Beide dürften hier die Erfahrung gemacht haben, die ihnen 25 Jahre später bei der Errichtung ihrer vergleichsweise etwas kürzeren und niedrigeren Fachwerkhäuser zugute kam.

Auch das Richten des Hauses am 13. und am 15. Juni 1807 war Sache der Männer. Neben dem Zimmermeister und seinen drei Gesellen waren dabei 11 Männer aus Stuer, am zweiten Tag waren beschäftigt aus Altenhof 17 Tagelöhner und Handwerksleute, aus Darze 11, aus Stuer, Vorwerk und dem neuen Hof 24, also 52 Männern neben den Zimmerern.

„Es ging so vergnügt dabei zu, und lief alles so glücklich ab, daß sich niemand ein unebenes Wort sagte, auch niemand einmal den Finger dabei schrammt, geschweige noch eine größere Verletzung an seinem Leibe bekam, und die Leute alle mit großer Lust und großer Anstrengung arbeiteten.

Abends hatten die jungen Leute noch Musik im Kruge, und der Kirchenvorsteher Lorenz, Meister Evert und die beiden Zimmerleute, Firk, nebst dem Maurermeister Havetoft aßen bei mir ein fröhliches Abendbrod.

Übrigens wurden beim Richten am Sonnabend und Montag von den sämtlich dabei beschäftigt gewesenen Leuten ausgetrunken 36 Pott Branntwein und 1 1/2 Tonne Bier, und es ward ihnen solches von dem Kirchenvorsteher Lorenz für Rechnung der Kirche in der Art gegeben, daß keiner dabei betrunken werden konnte. Vormittags und nachmittags empfing jeder ein Stück Grob-Brot zu dem Branntwein, welches ebenfalls für Rechnung der Kirche gegeben ward.“

Ein vergnügtes Richten war das also- und ohne Schrammen!

Später dann, beim zweitägigen Decken des Daches mit Ziegeln, „halfen dabei 21 dazu fähige Kinder aus Stuer“. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Ziegel in der Variante der ursprünglichen Doppeldeckung bis in die 1980er Jahre, also 170 Jahre lang, ihren Dienst taten.

Die Handdienste, wie Lehm und Ziegel laden, dem Maurer zureichen, Wände klehmen (mit Lehm verfüllen und verputzen), dem Maurer beim Auffüllen und Glattmachen der Windelböden (Decken) helfen, dem Töpfer und Glaser zuarbeiten, die Wände überweißen . . . übernahmen zahlreiche Frauen, Jugendliche, Witwen und Dienstmädchen, u.a. welche von Tagelöhnern.

Dass selbst leibeigene Tagelöhner noch „Gesinde“ hatten, war in dem Maße notwendig geworden, wie sich die auf den Gutsländereien abzuleistende Fronarbeit bis auf wöchentlich sechs Tage mit der Stellung von „vier Häuptern Vieh und einem Knecht und einer Magd“ summieren konnte.

Wiederverwendung von Material des alten Pfarrhauses

LEUE berichtete, daß im Juni 1809 der Abriß des alten Pfarrhauses von 1659 begann. Je zwei Maurer und Zimmerleute hatten dabei den Rückbau durch Bauern, Handwerker und Tagelöhner geleitet. Holz und Ziegel, die noch brauchbar waren, wurden dabei ausgesucht und für die Priborner Kirche, für den Bau eines Pfarrwitwenhauses und zur Ausbesserung des alten Küsterhauses verwendet.

Eine Aufstellung von LEUE soll hier erwähnt sein, weil die später gebauten Häuser der Bauern Levenicht und Lorenz mit Schilf gedeckt wurden: Zur Bedachung bzw. zu Reparaturen der Pfarr- und Küstergebäude waren nämlich alljährlich nach bestellter Wintersaat je 8 Schilfbündel („Schöfe“, mit der entsprechenden Menge an Zubehör, dh. Weidenstangen und Weidenzweige zum Binden) dort abzuliefern. Verpflichtet dazu waren die noch verbliebenen Zeitpachtbauern und ersatzweise jene Gutsbesitzer, die solche vorher enteignet hatten.

Dörfliche Nachbarschaftshilfe

Dienste an kirchlichen Gebäuden der Gemeinde gehörten zum erwarteten gottgefälligen Verhalten der Beichtkinder. Der Hausforscher BAUMGARTEN wies aber auf einen ganz weltlichen Volksbrauch hin, dass auch den Dorfnachbarn bei großen Reparaturen oder Neubauten, erst recht Wiederaufbauten nach Bränden, mit Hand- und Spanndiensten, sowie der unentgeltlichen Lieferungen von Schilf oder Dachstroh geholfen wurde. (Aufsatz: „Nachbarschaftshilfe beim ländlichen Hausbau“ (13 ) )

Das Beschlagen und Abbinden der Fachwerkhölzer auf der „Zulage“ war Zimmermannsarbeit, doch das Richten brauchte viele Hände, und so „hülpen de Nahwers richten.“ (Sämtliche hier verwendeten Zitate in niederdeutscher Mundart sind diesem Artikel von Baumgarten entnommen.) Dabei ergaben sich Arbeitsteilungen: „De ollen Lüd müßten hölten Nagels maken, die jungen müßten bi dat Richten hülpen.“

Auch Fuhren von Feldsteinen, Lehm aus den Lehmkulen, von Holz, Ziegeln und Kalk konnte genossenschaftliche Hilfe auf Gegenseitigkeit sein: „Wenn einer bugen det, hülpen de Nahwers führen.“

Auch das Decken der Dächer dürfte Gemeinschaftsarbeit gewesen sein, wobei die erforderlichen Fertigkeiten dafür durch zeitige Anleitung und Übung erlernt werden konnte. „So wurde z.B. für Mecklenburg-Strelitz verfügt, kein Bauer dürfe heiraten, bevor er nicht nachgewiesen habe, daß er decken und klehmen könne.“ „. . . de Mannslüd müßten den Lehm trechtmaken“, also Treten mit den bloßen Füßen auf der sog. Lehmtrate. Hier wurde der Lehm getreten („getratet“) bis er geschmeidig genug war.

Das Auswellern der Gefache war dann wohl aber hauptsächlich Frauenarbeit: „Denn kemen alle Frugens tohop un kliemten dat hus farig“. Das Gleiche fand bei den „Windelböden“, den strohgewickelten und lehmbeworfenen Decken statt: „Wenn se so´n Hus bugen deden, un dat wier so wiet, dat se Winnelstaken inleggen deden, denn hülpen ´n poor Nahwers.“

Nach dem Richten oder am Ende, war es üblich eine besondere Festlichkeit zu begehen, bei der es „Richtbier“ oder „Klehmbier“ gab: „Wenn´t fahrig wier, würd fiert“ „un denn fangt de Junglüd an to tanzen, un de oll singen.“

Am Ende des 18. Jahrhunderts begannen die Behörden solche Solidargemeinschaften sogar anzuordnen („Unterstützung der Hauswirte bei ihren Bauten“ vom 10.10.1767), verbindlich wohl jedenfalls im Domanium. Dort wurde auch verpflichtend festgelegt, dass die Dorfschaften so viel immer möglich Dachschöfe (Schilfbündel) zu ihrer und ihrer Nachbarn Bevorratung zusammen zu tragen hätten, auf dass „ein jeder nicht mehr tut, als er in gleichen Fällen wieder zu erwarten hat.“ (14) Das galt insbesondere für den zügigen Wiederaufbau nach einer Feuersbrunst.

Inwieweit sich diese zusammengetragenen Beispiele landesweit durchgesetzt hatten und ob sie alle für Stuer galten, muß hier offen bleiben.

3. Umbauten des Bauernhauses vor und nach 1900

Der vom „Wirklichen Bauinspektor BEHRENS“ 1796 aufgestellten Bauregel, wonach „neue Gebäude nicht allein dauerhaft und fest zu erbauen, sondern auch in der Folge zu untersuchen sind“ bezüglich des Bauholzes, der Maurer-, Tischler-, Glaser- und Dachdeckerarbeiten, konnten hier der Bauer oder von ihm später beauftragte Maurer nur teilweise gerecht werden.

Das ersten Scheunen-/ Stallgebäude, das 60cm höher im Gelände lag, wurde verlängert bis auf 1,5 Meter an das Fachwerk des Wohnhauses heran. Damit lag ein Teil des Hofniveaus, das dann auch noch gepflastert wurde, z.T. bis zu 60 cm über der Hausschwelle. Das mußte diese zerstören.

Das Fachwerk war deshalb abgesägt und halbwandig durch eine im Detail sehr korrekt gemauerte 24er Wand ersetzt worden. Das war wegen der ursächlich unveränderten Situation aber bauphysikalisch unsinnig. Nach dem Ersatz des Schilfdaches war eine Dachrinne eingespart worden, andere waren unterdimensioniert, was zusammen mit dem Betrieb des Pferdestalls in einem Hausteil, dem Holzbestand des Fachwerks nicht gut getan haben dürfte. Es wurde teilweise ersetzt oder blieb stark angegriffen.

Das Bedürfnis Fenster zu vergrößern, war auch dadurch gefördert worden, dass Glas preiswerter wurde. So waren die kleinen einflügeligen Einfachfenster, falls sie vorher überhaupt alle zu öffnen waren, in der Mehrzahl schrittweise durch größere zweiflügelige Einfachfenster ersetzt worden. Dafür wurden die Riegel unter den kleinen Fenstern ersatzlos entfernt.

Die Westwand des Erdgeschosses, als ausgediente Außenseite des Pferdestalls, war später komplett durch eine exakt gemauerte 24er Ziegelwand ersetzt worden. Innen wurden Fachwerkwände, zum Teil leicht versetzt und durch massive Wände mit Lehm vermauerter Lehmrohlinge ersetzt. Dies kam dem Einzug nunmehr zweier Kamine entgegen, an die Kachelöfen angeschlossen wurden.

Innenwände wurden entfernt, Durchgänge geöffnet, andere geschlossen. Der Altenteil war in diesem Zuge in die ehemalige Stallseite verlagert worden und hatte einen massiven Eingangsanbau erhalten.

Die dünnen Außenwände zweier Schlafkammern bekamen nach Innen als dürftige Wärmedämmung eine halbhohe Holzverschalung.

Ein weiterer Anbau, in Richtung des erweiterten Stallgebäudes, wurde für Knecht/ Magd geschaffen. Vor die Südseite wurde zuerst eine kleine, später größere Eingangslaube gestellt.

Die Dachkonstruktion wurde wahrscheinlich nach Ersatz des Schilfdaches in den 1920er Jahren wesentlich aufgerüstet, in Erwartung höherer Last von Betondachsteinen mit Doppelfalzen. Damit wurde jedem zweiten, bisher ausgelassenen Deckenbalken, dünnere Sparren aufgeschoben, außerdem aber noch zusätzlich eine Fußpfette eingezogen. Im Wechsel mit den alten Säulen wurden zur Stützung einer neu eingezogenen Mittelpfette schlankere mit Kopfbändern gestellt.

Auf dem Hausboden wurde eine Kammer eingebaut und eine dafür notwendige schmale Treppe zur Erschließung in der Diele. Zum Teil wurden im Erdgeschoss Lehmböden oder Dielen, soweit schon vorhanden, ersetzt durch industrielle Massenware. Auch sie lagerten weiterhin auf nach unten nicht abgesperrten, allerdings auf Sand liegenden Lagerhölzern.

Nachdem ein nachbarschaftliches Windrad, wahrscheinlich um 1920 installiert, Strom produzieren konnte, war in einigen Räumen eine Schwachstromleitung installiert worden. Lichtstrom von außen kam erst 1955 in dieser Insellage an.

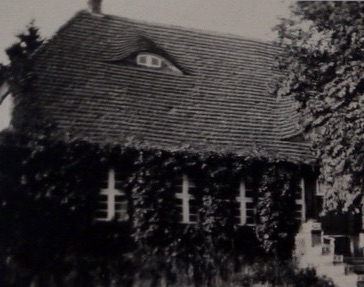

Wie dieses Foto von 1910 zeigt,

hatten die Bewohner das Bestreben, ihrem Haus ein Aussehen zu geben, das sie für ordentlich im Sinn von gerade und dem Zeitgeschmack entsprechend hielten, indem sie u.a. die Ziegel rot angestrichen und die Fugen weiß nach gepinselt hatten.

Aber, sie hatten darauf verzichtet, das Fachwerk zu verputzen. Damit hatten sie, vielleicht unbewußt, dazu beigetragen, dass die Holzkonstruktion in weiten Teilen bis heute überstehen und repariert werden konnte.

Eine Ethnologin, NEULAND-KITZEROW nach einer engeren zeitlichen Einordnung dieses Fotos befragt, gab eine erhellende Beschreibung dieses eingefangenen Momentes dörflichen Lebens ab. Deshalb ist dies hier in den Anmerkungen wiedergegeben: (15)

Spätestens nach dem zweiten Weltkrieg, als zahlreiche Flüchtlinge, berichteten wurde von 24, das Haus bewohnten, wurden noch etliche Einbauten, Zwischenwände und Behelfsöfen mit knappsten Mitteln improvisiert. Später dann hatte ein lange allein lebender Bodenreform-Bauer jahrzehntelang stetig die schon schadhaften Betondachsteine und die Mäuselöcher im Erdgeschoß geduldig provisorisch abgedichtet. Solange einem solchen „Kaltdach“ die bauphysikalisch gute Durchlüftung gewährt wird und jede undichte Stelle sogleich, weil unverbaut, erkennbar ist und repariert werden kann, ist ihm lange Lebensdauer ermöglicht.

4. Vom Versuch einer nachhaltigen Rekonstruktion der Fachwerkstruktur

Die ethnografischen Umstände

Hier hatte ein Gebäuderest der ländlichen Baukunst des frühen 19.Jahrhunderts, trotz der durch „Modernisierung“ produzierten Bauschäden, überlebt. Mit Optimismus war in den 1970er Jahren trotz rabiater Eingriffe und Zerstörungen, die Substanz zu erfahren und als ergänzbar einzuschätzen. Was als „Armeleutebauweise“ verachtet war, ließ ihre konstruktiven und ästhetischen Qualitäten, ebenso wie ihre Reparierbarkeit noch erahnen.

Diese war wenig verwandt mit dem zwischen 1870 und 1940 sich verbreitenden Fachwerkzierrat von hauptsächlich industriell hergestelltem Holzdekor. Mit gesellschaftlichen und baugestalterischen Strömungen hatte der sich international(!) als „Heimatstil“ verbreitet, der sich paradoxerweise jeweils auf nationale oder „völkische“ Handwerkstraditionen zu beziehen versuchte.

Die Holzbau- und Skelettbauweise existierte jedoch als baukünstlerische Leistung und Geschichtszeugnis lange vor der Erfindung des Begriffs Nation im 19. Jahrhundert.

Der gesamte Ausbau von zwei Gehöften, deren Felder von der „LPG- Pflanzenproduktion“ bewirtschaftet wurden, sollte in den 1980er Jahren jedoch eigentlich abgerissen und geschliffen werden. Auf möglichst großen und zusammenhängenden Feldern sollten die Erntemaschinen nicht ausweichen müssen. In der Praxis hatte sich aber gezeigt, dass solches selten erfolgreich zu Ende gebracht wurde und Ruinen solcher Höfe als Reste erhalten blieben. Die zahlreichen Sölle auf den Altenhofer Feldern dagegen hatte der dortige LPG-Landwirtschaftsexperte restlos tilgen können: //www.youtube.com/watch?v=_iCfZn2xPAs

Auch den Sicherheitsorganen der Deutschen Demokratischen Republik waren solche Ansiedlungen bzw. deren Bewohner, mit denen sie Kontrollprobleme hatten, nicht geheuer und erklärten sie zu einer Art Gefechtsgebiet („Die Lage . . . läßt eine konspirative Aufklärung oder Beobachtung nicht zu.“ Sachstandsbericht vom 17.7.1979 mit Foto, Aufklärung Grundstück Stuerwinkel, KD Mitte, Ministerium für Staatssicherheit der DDR.- Es gab damals außerhalb der beiden Gehöfte allerdings so gut wie keine Bäume.)

Dennoch war es 1979 gelungen, ein Gehöft in Stuer Winkel zu kaufen. (Danke Pfarrerfrau Kruse, Bürgermeister Rünzler, dann Rabenstein!).

Ein damit verbundener ausdrücklicher Verzicht auf Ansprüche von „Baukapazitäten“ war hinnehmbar.

Materialbeschaffung

Es gab in der DDR in den 1980er Jahren, zumal ohne Kontingent oder Abzweigungsbeziehungen, kaum Baumaterial, schon gar nicht in einer akzeptablen Qualität (Dielen, Qualitätskalk,. . . ).

Aber es gab in jedem Dorf oft mehrere Müllhalden oder einfach Gruben, in die „olles Zeug“ verbracht wurde, so auch abgebrochene Eichenbalken. Auch fielen hier und dort aufgegebene Gebäude zusammen, mit denen auch altbewährte Biberschwanz- Dachziegel zu Bruch zu gehen drohten. Wertvernichtenden undifferenzierten Abbruch vollziehen allerdings auch heute noch Bau- und Dachdeckerfirmen, deren Bauherren das zulassen. Durch Abbau von Dächern und freundliche Angebote von Dachziegeln konnte guter Ersatz für die undichte Dachdeckung aus Betondachsteinen zusammengetragen werden. (Danke, u.a. Frau Geguschke !)

So konnte im Laufe der 1980er Jahre ein ausreichender Bestand von zwei- bis dreihundertjährigen Eichenbalken zusammengetragen werden. Hinzu kamen die

verwertbaren Reste eines aufgegeben Fachwerkhauses aus dem 18. Jahrhundert in Stuer, das materialerhaltend abgetragen werden konnte. (Danke Bürgermeister Rabenstein!)

ausschließlich mit Holznägeln verbunden (17)

Einige Balken aus der 1985 eingestürzten Kirche in Karchow ergänzten den Vorrat. Dort konnten auch die in Sand verlegten Ziegel des trümmerübersäten Fußbodens geborgen werden. Diese waren ebenfalls handgestrichen und vom selben speziellen Format, wie jene in den Fächern in Stuer-Winkel, wo eine Menge aufzufüllen und zu ersetzen war.

Weil es keine Möglichkeit gab, irgendwo offiziell ein größeres Transportfahrzeug zu mieten, half bei solchen Fuhren die LPG in Stuer (Danke Vorsitzender Ihrke).

Unter den Bedingungen der DDR, lag einiges herum, mit dem die Bewohner nichts anfangen wollten, was heute aber z.T. als rares historisches Baumaterial gehandelt wird. Unter denen der BRD ließen sich verschiedene Qualitäten von Dielen, von gutem Kalk, gute Handwerkzeuge usw. kaufen. Von solcher Verschiebung der Bedingungen konnte diese Rekonstruktion, bei der sich Zeit gelassen wurde und sich somit Gelegenheiten ergaben, profitieren.

Lehm allerdings, ein mit 12.000- jähriger Anwendungserfahrung genutzter gesundheitsfördernder, wiederverwendbarer und angenehm zu verarbeitender Baustoff, gab es vor und nach dieser Bedingungsverschiebung, u.a. als ungenutzter Abraum in den Kiestagebauen der Umgebung. Auch wird er noch heute bei Rückbauten von Baufirmen schlafwandlerisch in Bauschuttcontainer „entsorgt“- vermischt mit der ganzen Palette der neuen industriellen, spätestens Am-Ende-Sondermüll-Baustoffe. Dort geplünderte Rohlinge lassen sich direkt wieder verwenden oder nach Einsumpfung vielfältig einsetzen.

Rückbau

Um die Material- und Strukturechtheit der Hauskonstruktion wieder herzustellen, wurden zuerst zwei von drei nachträglichen massiv geziegelte Anbauten, einschließlich der damit verbundenen Anschlußprobleme materialschonend zurückgebaut.

Ein Eingangsvorbau, der schon um 1900 einen kleineren Vorgänger hatte, wurde belassen, obwohl er stilistisch und bautechnisch weiterhin nicht der Fachwerkstruktur entspricht.

Auch provisorische Nachkriegseinbauten wurden beseitigt, wie Trennwände und Öfen, die unbrauchbar waren.

Vorrang vor allem anderen aber hatte das undichte Dach, weshalb die Gelegenheit ergriffen wurde, als Geschenk ein sehr junges Schilfdach abbauen zum können, angenommen wurde. Es sollte der Anfang sein für die Wiederherstellung eines solchen am hier beschriebenen Gebäude.

Als weiteres Potential zur Materialgewinnung wurde das reichliche Schilf des abgelassenen und unbewirtschafteten Stuerer Sees erwogen. Neben solcher möglichen Selbstüberschätzung wurde das dann jedoch aus anderen Gründen aufgegeben. Immerhin kann der Abbau dieses Daches in Buchholz als Lernerfahrung verstanden werden. ( „. . . kein Bauer dürfe heiraten, bevor er nicht nachgewiesen habe, daß er decken und klehmen könne.“! ) Die gut gelagerten Schilfbündel konnten später aber weitergereicht werden zu Reparaturarbeiten an der Ostsee.

Dach

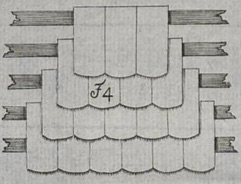

Die Deckung wurde schließlich mit hanggestrichenen Biberschwänzen realisiert.

Diese Deckungsart entspricht der einfachen historischen Bauweise am ehesten. Ursprünglich waren diese in der Baugeschichte aus Holzschindeln abgeleitet worden.

Eine statische Berechnung hatte die Stabilität der Nachrüstung des Dachstuhls, etwa 70 Jahren vorher, für eine jetzt wesentlich schwerere Dachhaut, bestätigt.

Durch den Einzug jeder zweiten Dachlatte konnte die Kompaktheit und Dichtigkeit einer Doppeldeckung mit diesen relativ schweren Biberschwänzen erreicht werden. Auch gegenüber Sturm und Hagel dürfte das Dach dadurch weniger anfällig sein.

Durch die gemischte Herkunft der Dachziegel kamen Schnittformen wie Segment- und Korbbogenschnitt, aber auch das „Kuhmaul“ auf das Dach.

v.l.: Rund- oder Bogenschnitt /„Kuhmaul“), Korbbogenschnitt, Segmentschnitt

Bei den vorangegangenen Bergungen gefundene „Feierabendziegel“ wurden jeweils an den zwei Abenden der Dachdeckung wieder eingelegt.

Die Frage, wie alt diese robusten, im Handstrichverfahren hergestellten Biberschwanz-Ziegel sind, konnte vorerst nur ungefähr geklärt werden. Die Ziegelei im Plauer Stadtwald, die schon 1806 das Pfarrhaus beliefert hatte, stellte die Produktion von Handstrich auf Maschinenfertigung im Jahr 1902 um. Sie war nach dem großen Stadtbrand von 1696 gegründet worden (spätestens 1727), um alle Wohnhäuser fortan mit Ziegeln decken zu können. (19) Weil im Bestand keine Ziegeleistempel gefunden wurden, kann die Herkunft größerer Teile von dort nur vermutet werden. Im Dachziegelarchiv (www.dachziegelarchiv.de) wird davon ausgegangen, daß das Handstrichverfahren für DACH-Ziegel jedenfalls mit dem 1. Weltkrieg überall weitgehend eingestellt worden ist. Für MAUER-Ziegel lief sie wesentlich länger (20).

Wird z.B. Plau als Produktionsort angenommen, würde für die hiesigen Biberschwänze jetzt bereits ein Mindestalter von 130- 140 Jahren anzunehmen sein.

Ethnografische FELD-forschung

Etliche Materialtransporte, bei denen viele Hände hilfreich waren, ebenso die Aktionen zum Ab- und Aufdecken des Daches, konnten nur durch Einsätze zahlreicher Freunde, Bekannter, Interessierter, einschließlich Jugendlicher gelingen. (Danke an euch alle!)

Es war auch in dieser Beziehung die Fortsetzung der beschriebenen alten ländlichen Tradition : „Wenn se so´n Hus bugen deden, … denn hülpen ´n poor Nahwers“ einschließlich, „Wenn´t fahrig wier, würd fiert“ „un denn fangt de Junglüd an to tanzen.“

Diese Nachbarschaft war weiter gefasst, als die 150 Jahre vorher und weniger zufällig, was wiederum den Sicherheitsorganen der DDR auf ihrer angespannten Suche nach Feinden rätselhaft und verdächtig war: „Aufklärung der Pläne und Absichten und Verhinderung der Etablierung einer feindlich-negativen Gruppierung“, Übersichtsbogen zur operativen Personenkontrolle, 18.1.1983, R., Major, MfS, KD Röbel. In einem Fernschreiben meldete die Kreisdienststelle Röbel an die BV Neubrandenburg (18.8.1982, 15Uhr): „zwei in der kd, die in der Vergangenheit zu d. Kontakt hatten, erreichten nicht, daß sie zum Fest eingeladen wurden.“ Der zeitweilig zu täglichem Bericht bis 12 Uhr rekrutierte Bürgerkundschafter mußte sich also in seinem „observanzträchtigen“ Nachbarschaftsdienst mit seinem Hochsitz zufrieden geben, in „700m Entfernung, Beobachtung mit Fernglas 10×50.“ Was dieser Mitbürger in seinem Weltverständnis dann sah, z.B. spontanen dadaistischen Klamauk, halluzinierte er seinem Führungsoffizier als einen durchorganisierten autoritären religiösen Kult !?! ( Bericht,15.8.1982 auf Tonband an Hptm.O.). ( Dennoch, Danke den zahlreichen hier an vorderster Front auf Friedenswacht Beschäftigten, dass sie nach diesem Aufwand 1989 die Waffen dann doch im Schrank ließen.)

Außenwände

Drei Fünftel der Schwellen der Außenwände der Fachwerkkonstruktion waren entweder geschädigt oder auch mit der gesamten Wand weggefallen.

Mit ihnen wurden entfernte Stiele, Riegel und die Streben, die den Dreiecksverband garantieren, aus gleichem altem Material in gleicher Fügetechnik, nach dem Vorbild des Originals, als Struktur wiederhergestellt.

Spätere Reparaturfreundlichkeit ist damit gegeben.

Schäden im Abbund, z.B. herausgerissene Riegelverbindungen, wurden mit Material aus dem Vorrat ergänzt, wobei Flickerei dabei in Kauf genommen wurde. Die Verdübelungen erfolgten mit geborgenen oder neu gespaltenen Holznägeln.

Die Wiederherstellung der Struktur geschah mit prinzipiellem Respekt vor der Bauweise, wurde aber nicht in allen Einzelheiten auf das vermutliche Original zurück gebaut. So wurden z.B. die größeren Fenster, was auf jeden Fall nach Süden bauphysikalisch und für das Wohlbefinden wichtig ist, belassen. Die zweifach verglasten Nachbauten sind ebenfalls wieder mit der Fassade bündig und nach außen öffnend.

In vielen Aussenwand-Fächern war die Vermauerung der Ziegel mit Lehm noch vorhanden. Jetzt wurden sie mit nicht zu fettem Kalk, ohne jede Zugabe von Zement, in den Fächern neu vermauert. Letzterer macht die Fuge zu hart, hat bauphysikalisch eine andere Dichte als diese Ziegel und zerstört in der Konfrontation mit Feuchtigkeit und Temperatur die Konstruktion.

Um der nicht zu vermeidenden Rissbildung zwischen Mauerwerk und Holz zu trotzen, wurde zunächst die Fuge rundum komplett mit Lehm gemauert. Der Gedanke war, dass Lehm bei Feuchtigkeit etwas quillt und somit flexibler sein würde. Das erwies sich jedoch auf Dauer als Irrweg, vor allem auf den Wetterseiten, selbst bei Nachbesserung und nach Verfestigung mit Leinöl. Inzwischen sind solche Fugen 2-3cm tief mit Kalkmörtel ersetzt worden.

Neue Isolation mit bewährtem Material

Die Außenwände hatten 170 Jahre lang eine Stärke von ca.17 cm. Die Differenz zwischen Ziegelbreite und der Stärke der Fachwerkbalken war mit Biberschwanz-Ziegelbruch ausgeglichen worden. Darüber befand sich innen meist Kalkputz, ebenfalls ohne Zementzusatz.

Um eine angemessene und energiesparende Wärmedämmung erreichen zu können, wurde jetzt ein Innenfundament hinter den Lagersteinen der Holzkonstruktion geschalt, welches auch den Mäuse- und Maulwurfverkehr im inneren Hausuntergrund beendete. Das und die Absperrung der Fußböden sind ausnahmsweise mit Betonanteilen hergestellt worden.

Eine zunächst ausprobierte Innendämmung an einem Wandabschnitt mit Strohlehm, wurde nach einem Versuch abgebrochen. Der bestand darin, feuchten, frisch gemischten Strohlehm zwischen die gemauerte Außenschale und eine mobile Innenschalung einzutragen und zu verdichten. Eine schadenfreie Abtrocknung war jedoch auch in einem heißen Sommerklima, in diesem ja nicht nach allen Seiten offenen Bauwerk, nicht gut möglich.

Daraufhin wurde eine Innenwand aus vorproduzierten trockenen Stroh-Lehm-„Steinen“ gesetzt, die sich auch zum Teil geneigten Wänden angleichen ließen (aus Krummenhagen, www.lehmmanufaktur.de.)

Mit gemagertem Lehm aus den nahen Kiesgruben wurden sie satt gegen die Außenschale gemauert. Dachziegel als Zwischenausgleich waren vorher in den Fächern mit Lehm angeputzt worden, gemischt mit gehäckseltem Stroh von umliegenden Feldern. Das Stroh war kurz unter einem Wiesenmäher gehäckselt und der Lehm im Mörtelmischer gemagert und aufbereitet worden, bedarfsweise mit Häckselgut versetzt. Für den Putz der Innenwände war der Lehm durch ein Sieb geschlämmt worden, um die Steine heraus zu filtern. Jegliche Eingriffe in Außenwänden durch Installationen waren vermieden worden. Der abschließende Anstrich erfolgte schichtweise mit Kalk.

Von diesem Wandaufbau von insgesamt 38 cm, ohne Luftschicht und ohne Sperrung, dürfte im Zusammenspiel von Holz, niedrig gebrannten Ziegeln, Lehm, Stroh und Kalk bauphysikalisch die beste Verträglichkeit angenommen werden. Eine Kombination aus guter Wärmedämmung und Speicherfähigkeit bei leichtem Dampfdurchgang und gutem kapillaren Leitvermögen erwies sich als gute Voraussetzung für die Vermeidung der Taupunktproblematik und damit für eine langfristig schadenarme und reparierbare Konstruktion.

Alles zusammen ergab jedenfalls ein gutes Raumklima, was bei zeitlich richtiger Belüftung relative Kühle im Sommer und Wärme im Winter bedeutet.

Lehm hat als Baustoff den niedrigsten Primärenergiebedarf aller Massivbaustoffe, kann mit geringstem Energiebedarf wiederverwendet und in den Stoffkreislauf eingegliedert werden.

Wegen der spezifischen bauphysikalischen Eigenschaften erwies er sich für das komplizierte Problem der Innendämmung von Fachwerkkonstruktionen deshalb als besonders geeignet. Die Rundum-Sackgasse des noch beliebten Baustoffs (Stahl-) BETON ist damit weitestgehend vermieden worden.

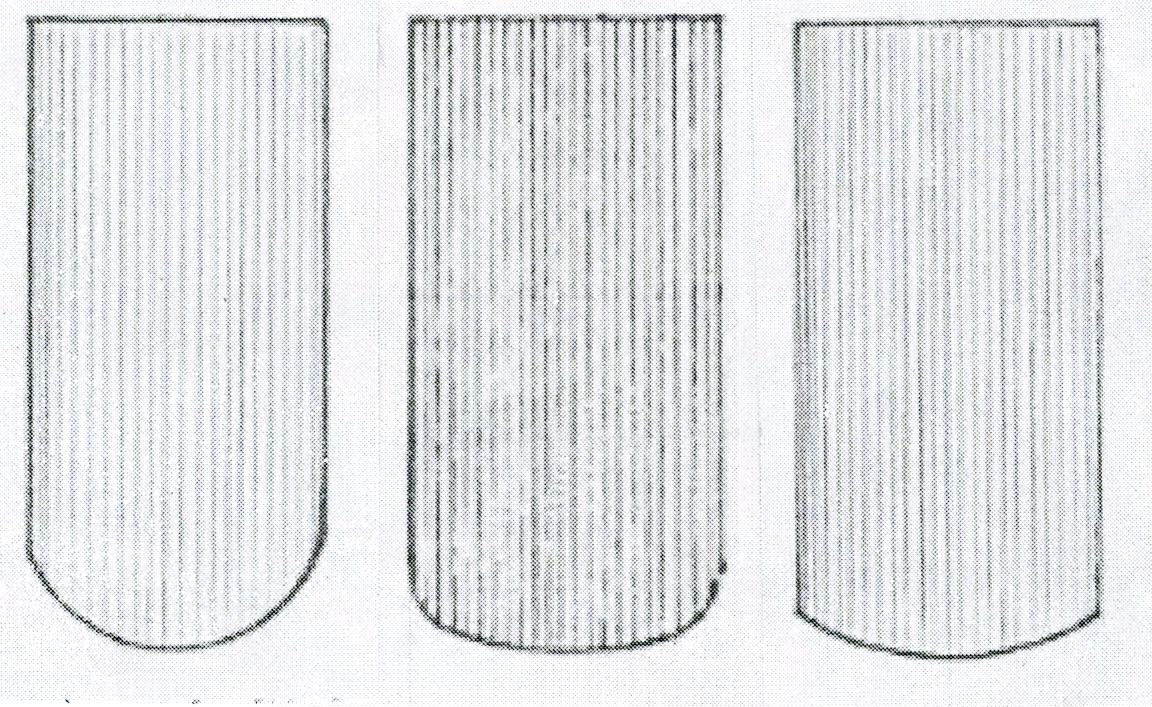

Erhaltung durch Luftaustausch

„Die eigentlichen Wärmeerzeuger historischer Bauten . . . befanden sich regelmäßig in den Räumen selbst und sorgten durch unmittelbare Verbindung mit den Schornsteinen . . . für eine ständige Ableitung feuchter erwärmter Raumluft, die über die undichten Fenster durch Frischluft mit einem absolut geringen Wassergehalt ersetzt wurde.“ ( Schulze, J., Prof.Dr.Ing., Rheinisches Amt für Denkmalpflege ,1991) (22)

Wird diese automatische Be-und Entlüftung aufgehoben durch Verlegung der Wärmeerzeugung in den Keller, der Kamin geschlossen und werden fugendichte Fenster eingebaut, bricht das bewährte Gratissystem zusammen und muß künstlich erzeugt werden oder schadet dem Bauwerk.

Das Heizen geschieht im beschriebenen Haus über wiederhergestellte Holz-Kachelöfen bzw. einen Küchenherd, also mit Konvektions- und Strahlungswärme, wobei die massiven Lehmwände um die Öfen herum einen wirksamen Wärmespeicher bilden. Es wird richtig geheizt und unbedingt mit gut getrocknetem Holz „aus eigenem Anbau“ bzw. aus dem ortsnahen Wald.

Bei den Fenstern wurde mit dem Nachbau der zuletzt vorhandenen Fenster, nunmehr als einfache verschraubte Doppelfensterflügel ohne besondere zusätzliche Dichtung, ein Kompromiss gefunden.

Innenwände

Die Innenwände blieben zum Teil lehmansichtig oder gekalkt:

Fazit

Ein auf geeignetem trockenen Boden gegründetes Fachwerkbauwerk, als spezieller Fall einer Holzrahmenkonstruktion, bleibt widerstandsfähig und flexibel. Es hält Bewegung aus, übersteht Überschall-Detonationen, ist Stück für Stück reparierbar und mit hohem Lehmbestandteil am Ende kein Sondermüll, sondern biologisch abbaubar. Bauten auf demselben Hof aus anderem Material trotzten den Herausforderungen weniger.

Beide Fotos zeigen wegen schlechter Gründung gerissene Mauern. Die Kunst der Steinschläger (oben), die bis ins 19. Jh. verbreitet war, ist dafür nicht verantwortlich. Sie soll an andere Stelle beschrieben und gewürdigt werden.

Im Ergebnis konnte hier ein 200jähriges bäuerliches Fachwerkhaus rundum aus historischem Material der Entstehungszeit ergänzend erhalten und in seiner Struktur wieder hergestellt werden. Sämtliche Pfarrhäuser inbegriffen, dürften diese Kriterien in einem weiten Umkreis kaum zu finden sein. Wie lange die heute rundum offenliegende Fachwerkstruktur (mit kapillaraktiver Innendämmung) ohne Außenschale an den Wetterseiten den Schlagregenangriffen standhalten kann, muß sich erweisen.

Dabei wurde, neben der Tradition des gelegentlichen kollektiven Bauens und Feierns, die Wiederverwendung von Baumaterial im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts als zukunftsfähige Verpflichtung verstanden und fortgesetzt. Sollen doch 40% gegenwärtiger CO2-Emissionen in Deutschland im Zusammenhang mit Bau, Nutzung und Abriss von Gebäuden anfallen. Spätestens heute könnte klar sein, weitestgehende Keislaufwirtschaft wird die einzige Möglichkeit der Produktion auf der engen Welt sein. (Weil dieses Prinzip sich inzwischen verbreitet, also nicht nur in kleinteiliger und traditioneller Handarbeit möglich ist, wird z.B. 3D-Druck von Gebäuden aus Lehm interdiziplinär bereits erprobt.(25)) Reparatur und Reparierbarkeit wurden hier als nachhaltiges, weil sparsames Lebensprinzip mit ostdeutscher Improvisationsroutine praktiziert. Das war möglich, weil über einen langen Zeitraum Planung, Materialbeschaffung und handwerkliche Wiederherstellung weitgehend in einer Hand lagen.

Das wird auch als agro-KULTURELLE Erhaltungsaufgabe einer speziellen historischen Siedlungsweise verstanden.

Im direkten Umfeld allerdings, um auch aus neuester Zeit ein Beispiel zeitgeistkonformen Verhaltens zu erwähnen, ist eine emsige Landnahme unter dem Etikett LANDWIRTSCHAFT erkennbar. Deren kompostierende Ernten, vor allem aber grobmotorisch betonierte Investitionsruinen, zernarben nachhaltig dieses „Europäische Vogelschutzgebiet“. Hier treffen HABEN und SEIN aufeinander.

Der Bericht zur Geschichte eines Hausbaus und seiner Erhaltung ist mit Dank allen gewidmet, die zu dessen Erhaltung beigetragen haben.

(Februar 2021)

5. Quellen und Anmerkungen

( 1 ) Baumgarten,K., Das deutsche Bauernhaus, Berlin, 1980, S.143

( 2 ) wie (1 ), S. 144

( 3 ) Agroneum Alt Schwerin, Foto: Doese, J.

( 4 ) Scheune, Pfarrhof Karchow, Foto: Doese, J.

( 5 ) Baumgarten,K., Kleine Mecklenburgische Bauernhausfibel, Rostock, 1982, S.36

( 6 ) Die Sparren (je 6 und 2 halbe je Seite) fußten ursprünglich nur in jedem zweiten Dachbalken, weil die Schilfdeckung Sparrenabstände von 170 bis 280 cm ermöglichte. Die Kehlbalken wurden durch drei Mittelsäulen,abwechselnd mit drei Stuhlsäulenpaaren an den Seiten, gestützt. Alle Säulen standen jeweils über einer Tragwand im Erdgeschoß. Über(!?) den Kehlbalken lagerte ursprünglich

möglicherweise eine Mittelpfette, die die Sparren unterstützten. Weiter Richtung First verbanden Hahnenbalken die Sparren.

( 7 ) wie 1, S.124

( 8 ) Dokumentenausschnitt, LHA SN 3.2-4 Nr. 810

( 9 ) Freilichtmuseum Klockenhagen, 1980, Foto: Doese, J.

(10) Agroneum Alt Schwerin, Foto: Doese, J.

(11) Behrens, E.C.A.,Mecklenburgische-Land-Baukunst, Schwerin, 1796/

http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10048229-2

(12) Gilly,D., Handbuch der Land-Bau-Kunst, Berlin,1797

http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-12154

(13) Baumgarten, K. Nachbarschaftshilfe beim ländlichen Hausbau in Mecklenburg, in:

Deutsches Jahrbuch für Volkskunde,13,1967/ S.16-26 (>im Netz!)

(14) Gesetztext, zit. nach (13)

(15) Interpretation der Fotografie von der Kuratorin von ethnologischen Sammlungen Frau Dr. NEULAND—KITZEROW:

Es ist gar nicht so einfach: Kleidung läßt sich ja nicht direkt auf einen engen Zeitraum eingrenzen, denn die guten Sachen – als Sonntagskleidung – wurden meist über einen längeren Zeitraum getragen.

Wir sehen wahrscheinlich einen entspannten Sonntagnachmittag, wo die Familie bei angenehmem Wetter vor dem Haus sitzt. Holztisch mit Tischdecke und Stühlen wurden provisorisch vor den Eingangsbereich gestellt.

Ein Fotograf mit entsprechender Ausrüstung war zur Stelle, um die Aufnahme zu machen.

Die Mehrzahl der 10 anwesenden Personen schaut direkt in die Kamera, das Foto ist natürlich arrangiert, wie hätte auch sonst fotografiert werden können!

Man hat die gute Kleidung an.

Mir scheint, dass sich drei Generationen- aus welchem Anlass auch immer- hier versammelt hatten.

Vermutlich sind die ältere Frau, rechts am Tisch im Bild und der ältere Herr, sitzend am Tisch, ein Paar?!

Die etwas jünger wirkende Frau im Vordergrund und der dahinter stehende Mann könnten ein Paar sein, vielleicht erwachsene/r Tochter/ Sohn mit Ehepartner.

Vielleicht sind auch die beiden großen Söhne, vom Betrachter gesehen rechts im Bild, zu Gast im Ort für diesen Nachmittag.

Sie haben offenbar städtische Kleidung an. Der im Vordergrund stehende junge Mann hat ein komplettes Outfit aus Hose, Weste und Sakko – vielleicht hält er gerade seine Taschenuhr in der Hand? Eine Mütze zeigt, dass er als junger Mann der jüngeren Mode, wie sie sich seit ca. 1900 – im Gegensatz zum steifen Hut – zeigte, zugetan ist.

Der andere Junge Mann trägt die Kreissäge, ein seit ca. 1890 (bis weit in die 1920er Jahre) akzeptierte Kopfbedeckung für den jungen Mann in der Freizeit.

Die Kinder – in der Alterspanne von ca. 3 bis zu 12 Jahren – ein Junge und drei Mädchen, sind ebenfalls in Sonntagsgarderobe. Nur das kleinste Mädchen scheint ein Schürzenkleid zu tragen- eine sehr übliche Kleidungsweise für kleine Mädchen und jüngere Schulkinder.

Die beiden Mädchen tragen helle Kleider, typisch für einen Sonn- oder Festtag; hinter dem Tisch sind jedoch keine Details erkennbar. Das Mädchen im Vordergrund rechts zeigt in seiner Kleiderform jedoch schon Reformeinflüsse im Schnitt: Dreiviertelarmlänge, viereckiger Ausschnitt und Länge, kurz unter dem Knie.

Die Frauen tragen dunkle Kleider, hochgeschlossen und sicher noch knöchellang. Es könnten ihre Sonntags-/ sprich Kirchenkleider sein. Frauen waren auf dem Lande kaum modische Vorreiter; sie standen oft hinter den Kleidungsbedürfnissen der Männer und Kinder zurück.

Die Frauen und Mädchen haben lange Haare, in hoch gesteckter Form bei den Frauen und in Zöpfen vermutlich bei den Mädchen.

Die Tischdecke weist als Industrieware eine Musterung auf, wie sie in Haushalten um 1900/1910 üblich war.

Nimmt man also die sichtbaren Kriterien zusammen, so könnte ich mir vorstellen, dass das Foto zwischen 1900 und 1912/14 entstand.

Es ist mit Sicherheit auf die Zeit vor dem 1. Weltkrieg zu datieren.

(16) Länger vorher waren dort Gemeindeverwaltung, Arztpraxis und Jugendclub untergebracht

(17) Die Dachkonstruktion aus dem 18. Jahrhundert war fast ausschließlich mit

Holznägeln verbunden, so dass sie von einem Einzelnen wie ein Baukasten

zerlegt werden konnte. Genagelte Ausnahmen waren die beiden Knotenpunkte

First-Walm.

(18) Abbildung aus: Bender, W., Vom Ziegelgott zum Industrieelektroniker, Geschichte der Ziegelproduktion von den Anfängen bis heute (Standardwerk)

//www.ziegel.de/sites/default/files/2018-10/PDF_Willi-Bender_Vom-Ziegelgott-zum-Industrieelektroniker.pdf

(19) Freundliche Mitteilung von Herrn Ruchhöft, B., Plauer Heimatverein

(20) nach Bender, W.: Seit 1841 ein erster Falzziegel und 1857 die Strangpresse entwickelt worden war, liefen beide Herstellungslinien nebeneinander. MAUER-Ziegel allerdings wurden noch lange so hergestellt, 1925 etwa die Hälfte der deutschen Produktion

http://www.dachziegelarchiv.de/kat_thumbs.php?kat_id=3946&kat_typ=50#grossbildview)

(21) Foto: Voerster, S.

(22) Schulze, J., Prof. Dr. Ing., Rheinisches Amt für Denkmalpflege, in: Planen und Bauen im Bestand, Deutsches Architektenblatt, 5/1991, S. 719

(23) Theune, C., Innovation und Transfer im städtischen und ländlichen Hausbau des Mittelalters, in: Der gebaute Raum, Hg. Trebsche, u.a., Waxmann, 2010

(24) Alle Zitate von Pastor LEUE aus:

Leue, J.G., Aufzeichnungen zwischen 1804 -1824, Schreibmaschinenmanuskript,

Landeskirchliches Archiv Schwerin und Kirchenkreisarchiv Mecklenburg – 10. Chroniken – 01. Pfarr- und Dorfchroniken aus Mecklenburg

Aus der Handschrift übertragen um das Jahr 2000 von Frau Woermann, Wedel.

(Die hoch zu schätzende Fassung bedarf einer Korrektur im Abgleich zum Original, u.a. was einige Ortsnamen betrifft.) Probe von Pastor LEUEs HANDschrift in: Bauern und Adel im Dorf Stuer – Stuer-Archiv

(25) Living Prototypes, Digitales Bauen mit Biomaterialien, AEDES, Berlin, 2022